|

2016/1/30、私立名古屋女子大学中学校1・2年生9人が土曜講座 NGO・NPO訪問の一環として名古屋市民オンブズマン事務所に来訪し、学習会「名古屋市民オンブズマンに聞く『税金の使途を監視する理由』」を実施しました。

名古屋市民オンブズマンは代表の滝田誠一弁護士、事務局の内田隆氏が対応しました。

↑中学生の前で話す、滝田誠一代表(右)と内田隆氏(左)

事前学習

1)過去1カ月程度の自分の購入品・携帯代から消費税額がどの程度か調べてくる

2)生徒会の仕組みと予算・決算、その決め方についてまとめてくる

3)「号泣議員」はなぜ泣いたか、調べてまとめてくる

4)その他質問があれば事前に送る

5)税金に関係する、気になったニュースがあれば持ってくる

タイムテーブル

9:00- 9:10 自己紹介

9:10-10:00 1)税金って納めてる? 携帯代・購入品から見た消費税額

2)税金がない社会を考えてみよう

起きてから事務所に来るまでに税金に関係するものは?

税金がある町とない町イラスト

石川県租税教育推進協議会http://www.sosuikyou.jp/study/data/

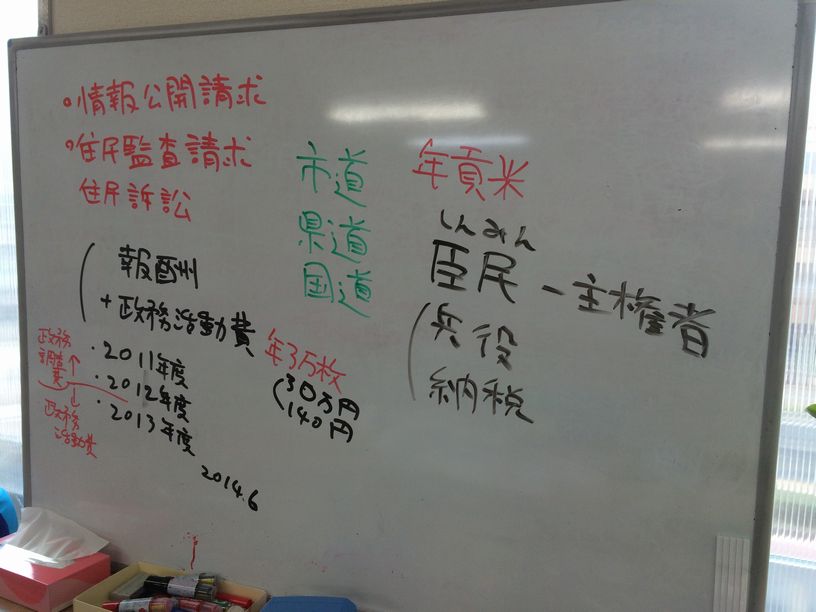

3)年貢と税金の違い

4)生徒会と国家・自治体の相似性

代表を選んで予算の使途を決める「財政民主主義」

10:00-10:10 【講義】有権者として監視する必要性 民主主義の基本

10:10-10:20 【講義】過去の無駄遣い追及

10:20-10:30 【視聴】包括外部監査の通信簿アニメ https://youtu.be/TSEHRWVLrWk

10:30-10:40 【グループワーク】政務活動費領収書を実際にチェックしてみよう

10:40-10:50 質問

10:50-11:00 市民オンブズマンの思い

11:00 退出

・配布資料(必要に応じて順次渡す)

http://nagoya.ombudsman.jp/data/160130.pdf

・名古屋市民オンブズマン タイアップグループパンフ

http://nagoya.ombudsman.jp/data/2016-1.pdf

・タイアップニュース187号

http://nagoya.ombudsman.jp/news/187.pdf

----

まず、自己紹介として、「数多くのNGO・NPOのうち、どうしてオンブズマンを選んだのか」「好きな食べ物」を話してもらいました。

(中学生のみんなは、NGO・NPOの事務所訪問も初めてだし、弁護士に会うのも初めてで最初は緊張していました。「好きな食べ物」を聞いたのはリラックスさせるためだったのですが、真面目に答えてくれました)

「野々村元議員が泣いた理由に興味を持った」「身近な税金のことを知りたかった」

「親戚が税理士で税金に関心があった」などあげました。

1)税金って納めてる? 携帯代・購入品から見た消費税額

次に、税金をどの程度納めているか、1カ月間の購入金額を聞いたところ、「1000円しか買わなかったので、消費税は80円」と回答がありました。

滝田代表が「携帯電話を持っている人」と聞くとほぼ全員が手を上げ、「月に携帯代5000円なら消費税は400円。電気代にも消費税がかかっている。水道にも消費税。地下鉄も消費税が上がって値上げした」と説明しました。

その他、大人になって収入があれば所得税や市民税、固定資産税などがかかると説明しました。

2)税金がない社会を考えてみよう

起きてから事務所に来るまでに税金に関係するものは?

続いて、中学生でも納めている税金は一体何に使われているか、今日朝起きてからこの事務所に来るまで税金に関係していることをあげてみよう、と呼びかけました。

最初はなかなか思いつきませんでしたが、「朝起きて顔を洗った?」と聞くと、「水道」と返事がありましたが、だれが水道を管理しているかはなかなか声が出ませんでいた(名古屋市上下水道局)。その後、トイレに行って水を流せば名古屋市上下水道局、テレビを見たら電波の管理は国、コンビニでおにぎりを買ってごみを捨てたら名古屋市環境局。

信号や道路標識は愛知県警、救急車は名古屋市消防局、救急車が向かう病院は個人病院・市立・県立・国立病院。道路は市道・県道・国道があり、地下鉄は名古屋市交通局が運営しているとそれぞれ説明したところ、中学生は税金が社会のいろんなところで使われていることを実感しました。

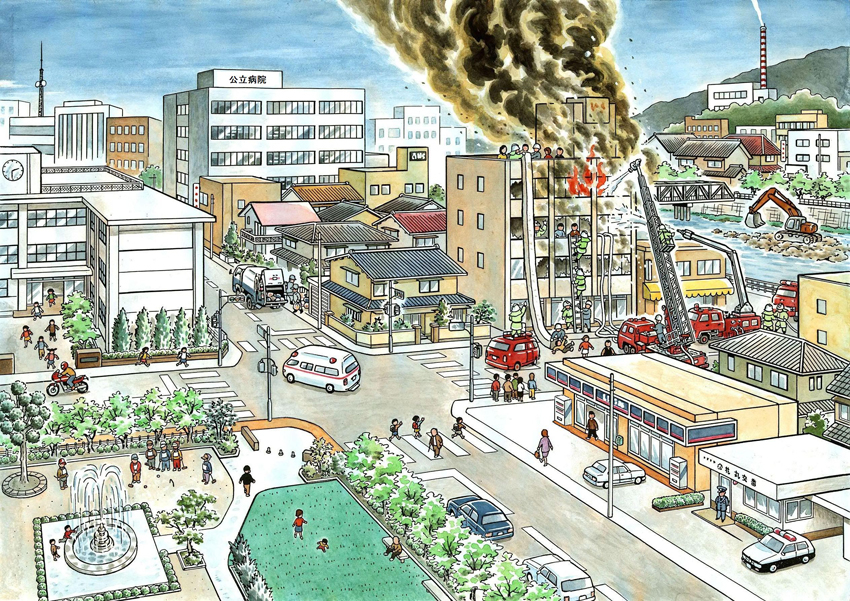

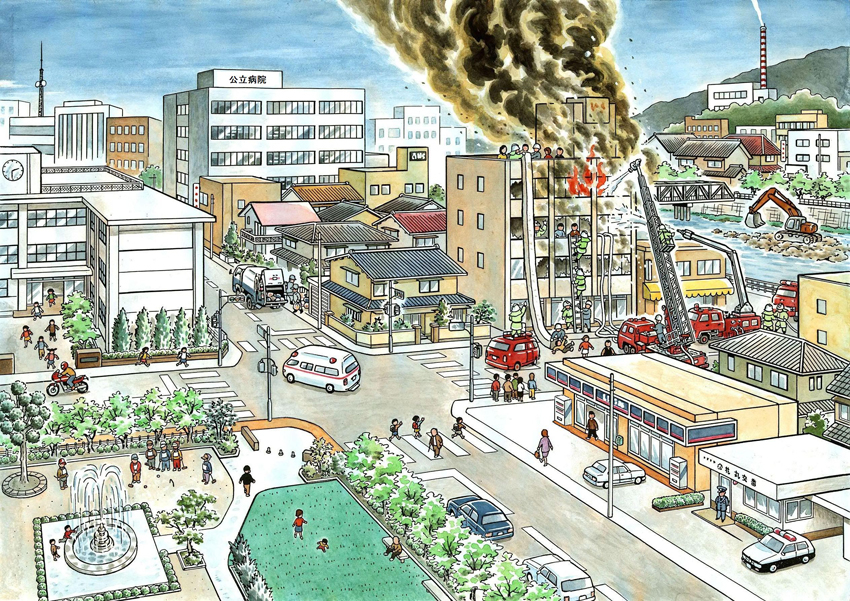

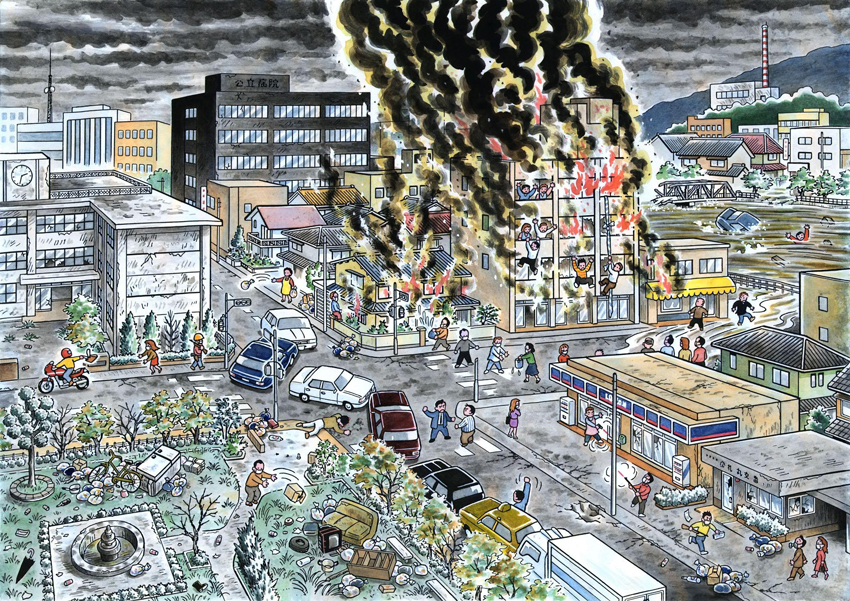

2)税金がない社会を考えてみよう 税金がある町とない町イラスト

それを踏まえ、石川県租税教育推進協議会が作成した「税金がある町」の絵を見せました。

上記に加え、「公園がある」「公立学校がある」「川を整備している」「火事のときは消防車が来る」などがでました。

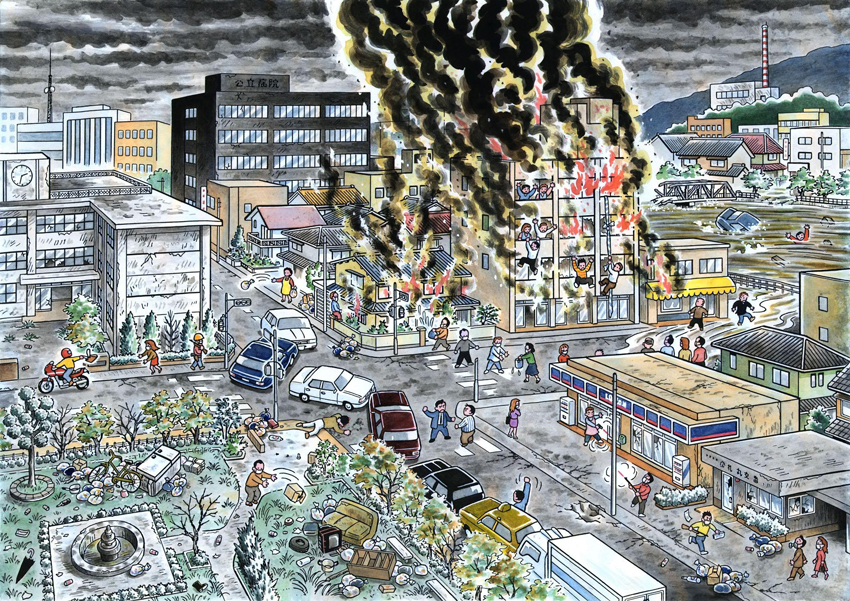

「税金のない町」の絵を見せて、気付いた点を挙げてもらいました。

「信号がないため渋滞して車がぶつかっている」「火事が隣の家まで延焼している」

「ごみを回収しないため、公園や道などにほおっている」

「警察がないため、強盗がいて、店の人も銃で反撃している」

「公園の噴水の水が止まっている」「空気が悪い」「救急車が来ず、けが人がほおっておかれている。」「川が整備されておらず、川の水があふれている」「道路がぼこぼこ」

「けんかや暴力がおおい」「税金のない町は全体的に汚い」

滝田弁護士は「けんかや紛争が起こった際、警察や裁判所があり、きちんと処罰されている。また刑務所もある。これまで意識していなかったかもしれないが、いい社会を作るためには税金は必要不可欠。みんなでお金を出し合って使い道を決めている」と述べました。

内田氏は「発展途上国では、税金は納めているけれども必要なところに配分されておらず、絵に描いてあるような状況が発生している」と説明しました。

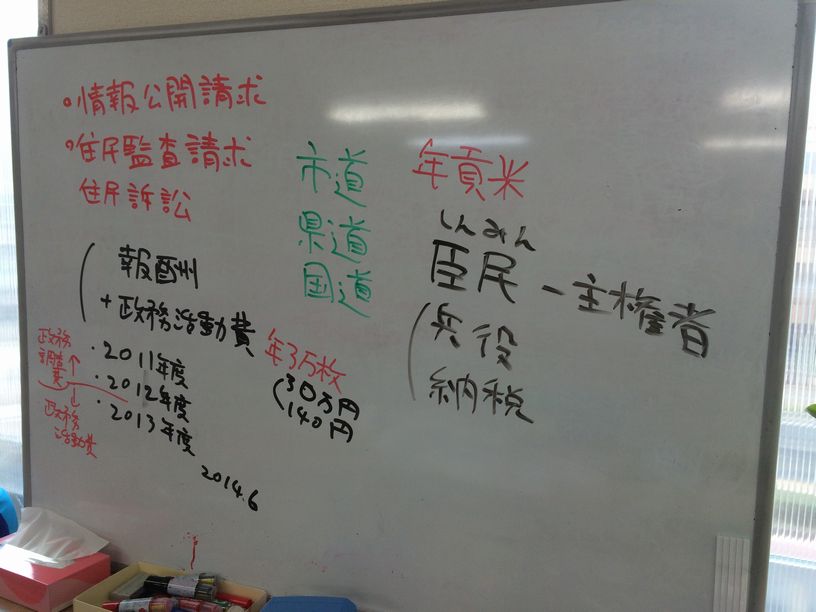

3)年貢と税金の違い

続いて、生徒からの事前質問にあった「税はいつからあるのか」について答えました。

江戸時代は「年貢」と呼ばれており、農民のみ米を支配階級である武士に支払い、武士の給料や警察機構などに充てていました。

しかしながら、使い方は将軍様次第であり、大奥に国家予算の1/4も使われていたという記録もあり、農民の要望が反映されるシステムにはなっていませんでした。

その後1868年ごろ明治維新が起こり、武士の世の中ではなくなり、税も金で納めるようになりましたが、納税した金を国民が決めるシステムにはなっていませんでした。1890年に施行された大日本帝国憲法でようやく議会が開かれましたが、直接国税を15円以上納める25歳以上の男子に限られていました。また、主権は天皇にあり、国民は「臣民」として兵役と納税の義務を負っていました。

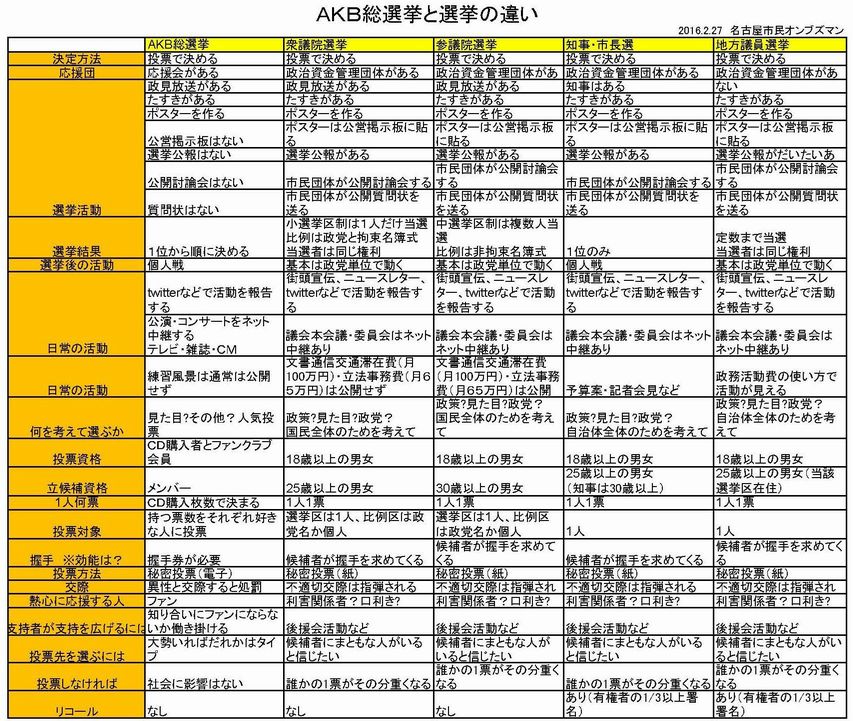

第二次世界大戦後、日本国憲法のもと「国民が主権者」となり、20歳以上の女性も参政権を得ました。2016年6月以降、18歳以上の男女が選挙権を得ます。

4)生徒会と国家・自治体の相似性

歴史の勉強が続いたので、生徒に事前学習を発表してもらいました。

生徒会の役員を行っていた生徒がいたので、生徒会の仕組みについて説明してもらいました。生徒会では文化祭などに関する生徒会費の配分を決めるのですが、そもそもどうやって生徒会役員を選ぶのか。スピーチをして選ぶ基準は何か。

生徒会と自治体はよく似ていて、議員や市長の選挙を通じて納めた税金の使い方を決めるとしました。(国会だけは議員を選ぶのみ。総理大臣は議員が選ぶ)

【講義】有権者として監視する必要性 民主主義の基本

その後、どうやって議員や市長を選ぶのか、その重要な視点の一つが税金の使い方をチェックすることと説明しました。

情報公開請求書を役所に出せば、だれでも役所が持つ公文書を見ることができます。

実際に開示された、名古屋市民オンブズマンが結成される1989年の名古屋市長の交際費の一覧を配布して、気付いた点を挙げてもらいました。

「お見舞いや賛助、せん別相手が真っ黒で誰に払っているか分からない」

「市長交際費の予算が月に150万円」

これでは税金の使い方がふさわしいかどうか分からないため、名古屋市民オンブズマンは情報公開を求める裁判を行いました。今では市長交際費はホームページで相手先まですべて見ることができますし、額も月3万円にもなりません。

http://www.city.nagoya.jp/mayor/category/317-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html

これまで必要のないところに支出してきたということになります。

【講義】過去の無駄遣い追及

市民オンブズマンは、まず情報公開請求して資料を集め、おかしい支出(違法・不当)に対してはそこに住んでいる住民であれば住民監査請求をすると説明しました。住民監査請求をすれば、監査委員が監査をしますが、まず返還勧告がでることがなく、住民訴訟を起こすとしました。

過去、政務活動費や談合などで勝訴して自治体に公金を返還させています。

近年も名古屋城天守閣木造化に関し、市内16区で行われたタウンミーティングで15区出て意見をまとめたり、ニュースに書くとしました。

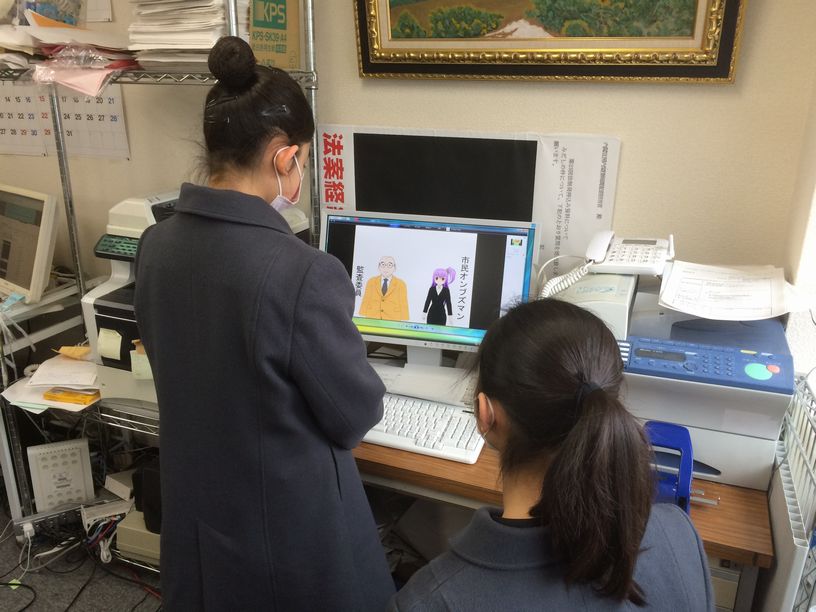

【視聴】包括外部監査の通信簿アニメ

続いて、市民オンブズマンで「包括外部監査の通信簿」という冊子を作るための寄付募集のためのアニメをみんなで見ました。政務活動費についても一部出てきました。

https://youtu.be/TSEHRWVLrWk

↑アニメを見る中学生

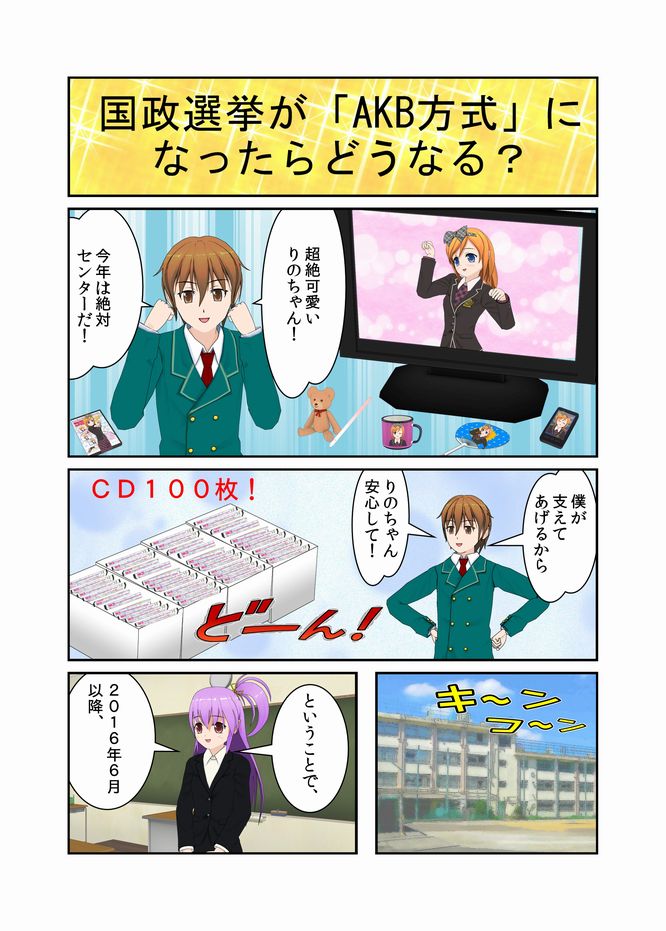

☆「号泣議員」はなぜ泣いたか

事前学習で「号泣議員」はなぜ泣いたか、調べてまとめてくるとしたところ、「どうしてすぐばれるのに不正をしたのか」という意見が出ました。

そもそも政務活動費とは、議員報酬(兵庫県議の場合年約1400万円)以外に、調査研究にしか使えない補助金として年540万円が支給されています。現在は原則すべての領収書を議長に提出することになっていますが、出張の場合「支払い証明」でも可となっていたため、領収書を付けずに支払い証明だけで年間195往復したことにした疑惑があります。出張した際の報告も議会に提出する必要もありません。また、大量の切手を購入した領収書はありますが、どこに発送したかは議会に提出する必要がなく、切手を金券ショップで売却した疑いもあります。

「政務調査費」という名称だった2011年度、12年度も同様のことをしていましたが、議会に提出される領収書が年間2-3万枚にも及び、しかも紙で公開されるため、写しを取るにも20-30万円かかり、だれもきちんとチェックせず、見過ごされました。

「調査研究その他の活動」にも使途が広がった政務活動費制度が始まった2013年度、神戸新聞が「要請陳情等活動費」をチェックしたところ多額の疑惑に気付いて発覚したという経緯があります。

しかし、政務調査費・政務活動費をめぐる疑惑は号泣議員に限らず、愛知県議でも人件費を払ったことにして金をプールしていたとして議員辞職した事例があるなど、全国的に問題となっているとしました。

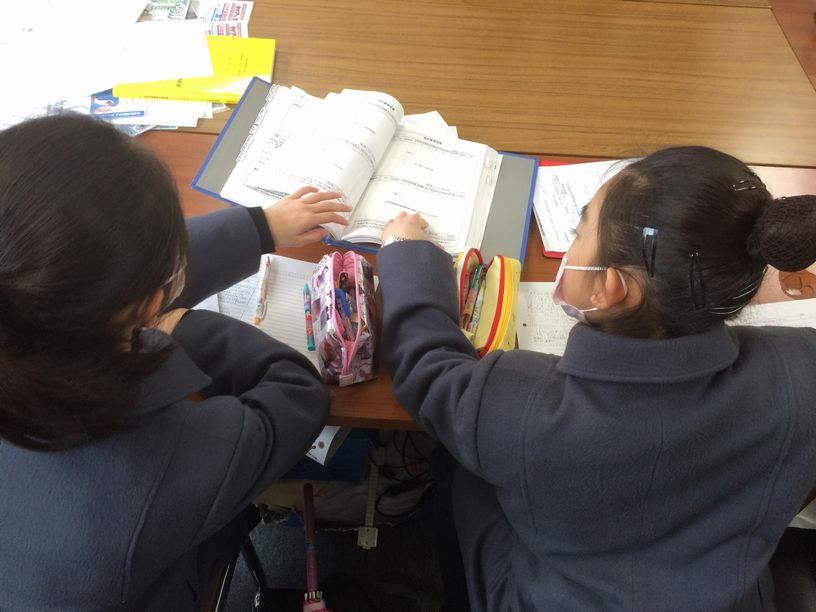

【グループワーク】政務活動費領収書を実際にチェックしてみよう

実際に、愛知県議に支給された政務活動費の領収書の束を生徒の前に出しておかしいものをチェックしてもらいました。

↑政務活動費の領収書をチェックする中学生

「人件費の宛先が黒塗りでわからない」などの意見がありました。そもそも愛知県議の領収書は年間2-3万枚ほどあり、普通にコピーを取ると20-30万円かかりますが、愛知県議はCDで公開されており、140円で済みます。

都道府県では大阪府と高知県がネットで公開され、いつでもだれでもチェックできるため、ほかの自治体でもぜひネット公開してもらいたいとしました。

☆各種質問と回答

名古屋市民オンブズマンの資金はどうしているのか、という質問に対しては、「会費とカンパだけで税金は1円も入っていない」としました。ただ、住民訴訟で勝訴した場合、弁護士報酬が自治体から支払われ、その一部を活動にカンパしていますが、住民訴訟の勝率は1割程度でそう儲かるものではないとしました。

どのように不正を発見するかというものは、新聞報道をチェックしたり、内部告発を受けるとしました。

なぜ1990年に名古屋市民オンブズマンを始めたかというと、大阪で「市役所見張り番」という団体が活動しており、名古屋で講演してもらって面白い活動だとして始めました。

他人任せにせず、「私が主権者だ」として活動した結果、実際に役所が改善されて大変面白かったことが原動力です。

18歳選挙権については、大学生有志が「愛知県議選では選挙公報がないため作ってほしい」と提言をしたように、今後若い世代が政治にかかわっていくのではないかとしました。

最後に、滝田弁護士が「号泣県議や大臣辞職を受け、議員が金を受け取ること自体悪いことのように思われるかもしれないが、保育園が足りないなど具体的な要望があれば、議員になってほしい人を政治資金として支援することが民主主義の基本ではないか。

選挙権だけでなく被選挙権もある。しっかりした議員もいるはず。それを見分ける力を獲得してほしい」としました。

↑説明したホワイトボード

----------

中学生がどのような感想を持ったかわかりませんが、名古屋市民オンブズマンとして中学生を対象とした話は初めてだったため、ちょっと硬かったかもしれません。(大学生でも難しかったのではないかと、後の内部反省会で出ました)

また、当日はシティズンシップ教育を行っている市民団体関係者も傍聴しており、「参加型ワークショップなど、選挙や議会の仕組みを身をもってわかるものができれば、中学生に受けるのではないか」という提案もありました。

今後、18歳選挙権で主権者教育がさらに進むと思います。講演などの要望があればできる限りこたえていきたいと思います。

参考文献

『シチズン・リテラシー』 鈴木崇弘ほか編著 教育出版 2005/4

『シティズンシップ教育のすすめ』 杉浦真理 法律文化社 2013/4

|